Der extrem schlechte Sommer 1980

Kleine Inhaltsübersicht:

1. Auf der Suche nach dem schlechtesten Sommer

2. Eine Chronologie des Schreckens

3. Der Sommer 1980 im Vergleich

4. Die Kälteperiode vom Juni/Juli im historischen Vergleich

5. Quellen und Bildnachweise

1. Auf der Suche nach dem schlechtesten Sommer

Oft und gerne wird ja über schlechte Sommer diskutiert bzw. welche wohl die miserabelsten waren: der Sommer 2000 wird da häufig genannt, vor allem der Juli 2000, der Sommer 1987 wird oft aufgeführt, auch 1978 ist manchen noch in Erinnerung, und wenn man ganz weit zurückgeht (persönlich erlebt hat den wohl niemand mehr) so kommt natürlich der legendäre Sommer 1816 ins Spiel ... Seltsamerweise wird 1980 dabei meist übersehen bzw. nur als "ferner liefen" in die "Miese Sommer-Liga" eingeordnet. Tatsächlich gibt es etliche Sommer, deren negative Temperaturabweichungen vom Normalwert größer sind als die von 1980. Der in diesem Sinne schlechteste der letzten 50 Jahre in weiten Teilen Deutschlands war der Sommer 1956, auch 1965 war sehr kühl, und auch 1978 besitzt in der Summe aller drei Monate eine größere negative Temperaturabweichung als 1980. Was also hebt trotzdem 1980 über all die anderen schlechten Sommer hervor?Ein schlechter Sommer ist kühl und nass, aber nicht durchgehend: es finden sich zwischen den Regenzeiten immer wieder einige schöne und warme Tage, nicht viele meist, aber immerhin genug, um zu bemerken, dass ja doch noch Sommer ist. Das trifft selbst auf das "Jahr ohne Sommer" 1816 zu. Wirklich kritisch für Mensch und Natur wird es aber, wenn über viele Wochen hinweg regnerisches und kaltes Wetter ohne Unterbrechung anhält, die Sonne sich nicht sehen läßt und die 20°-Marke nur von unten her angenähert, aber nicht überschritten wird ... Diese Kriterien erfüllt das Kernstück des Sommers 1980 voll und ganz: die Zeit vom 15. Juni bis zum 22. Juli war in weiten Teilen Mitteleuropas seit mindestens 200 Jahren die kälteste Periode innerhalb eines Sommers, die länger als 30 Tage dauerte. Schon der Juli allein zählt zu den kältesten Sommermonaten seit es Instrumentenbeobachtungen gibt; das ganze Ausmaß dieser Kältephase wird aber in den Monatsstatistiken gar nicht voll sichtbar, da sich diese Schlechtwetterperiode auf zwei Monate verteilte, und die erste Junihälfte sowie die letzte Juliwoche etliche warme bis heisse Tage aufwiesen.

Wer aber den 1980er Sommer hier in Mitteleuropa schon bewußt miterlebt hat, dem sind wohl nur die schrecklichen Juni/Juli-Wochen in Erinnerung geblieben und nicht die paar schönen Tage vorher und nachher. Und bevor ich diesen Sommer quantitativ-statistisch erfasse (ab Kapitel 3), möchte ich eine Art Erlebnisbericht geben, so wie ich jene Wochen im Saarland, dem Zentrum der Schlechtwetterzone, erlebt habe ...

2. Eine Chronologie des Schreckens

1. - 13. Juni:Ein relativ normaler Juni in den ersten zwei Wochen: schlechter Start, kühl (Tmax 12°) und regnerisch, alles noch von den letzten Maitagen her "geerbt". Bessert sich dann langsam und ab 4./5. ist das Wetter ziemlich schön: viel Sonne, Tageshöchstwerte meist zwischen 24 und 28°, und alle zwei, drei Tage ein Gewitter mit mäßig ergiebigen Schauern.

14. Juni:

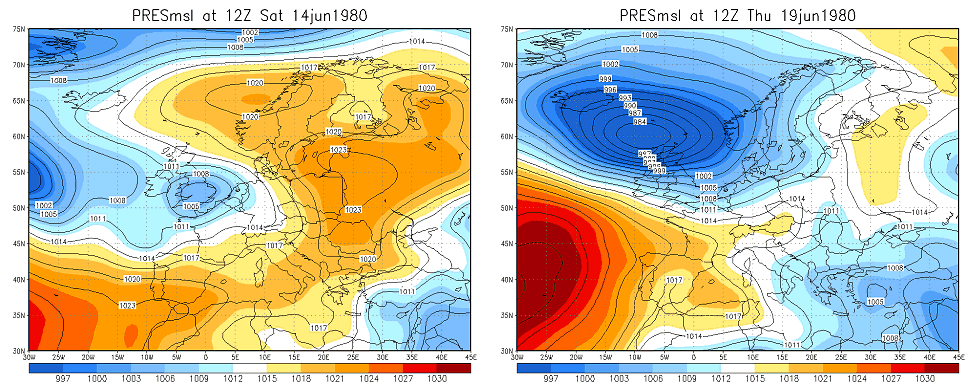

Der bisher heisseste Tag in diesem Sommer: 29°, wechselnd bewölkt. Am frühen Abend dann ein kräftiges Gewitter mit 11 mm Regen. Man hätte es für ein harmloses Hitzegewitter halten können. Aber der Blick auf die Wetterkarte (siehe linkes Diagramm in Bild 1) zeigt, dass da mehr dahintersteckt: ein Atlantik-Tief nähert sich von Westen. Also möglicherweise ein paar Tage durchwachsenes Wetter bei gedämpften Temperaturen, denke ich ...

15. - 19. Juni:

Jeden Tag nimmt die Höchsttemperatur um rund 1° ab: sind es am 15. noch 22°, so werden in meinem Wohnort im Nordsaarland (300 m NN) am 19. nurmehr 17° erreicht. Mit Ausnahme des 18. dabei jeden Tag kräftige Regenschauer, mehrmals aber auch stundenlang anhaltender Landregen. 20 mm kommen so zusammen. Und der Blick auf die Bodendruck-Karte des 19. Juni läßt leider wenig Hoffnung auf baldige Wetterbesserung aufkommen:

20. - 27. Juni:

Mit Ausnahme des 21. an jedem Tag Regen, und zwar meist im Doppelpack: vormittags kräftige Regenschauer und nachmittags mehrstündiger Landregen oder aber gerade umgekehrt. Am 25. und 26. läßt sich aber immerhin zwischen den Wolken und all den Regenschauern auch mehrmals die Sonne sehen! Was den Temperaturen aber auch nicht auf die Sprünge helfen kann, denn die Höchstwerte bewegen sich unglaublich konstant zwischen 17 und 18° und nachts pendeln die Tiefstwerte zwischen 7 und 9°. Weitere 28 mm Regen kommen zur Junisumme in diesen Tagen hinzu. Einige kräftige Regenschauer und ein Gewitter dann am Siebenschläfertag ... Aber der Wetterwechsel muß ja jetzt einfach kommen, schließlich ist Sommer!

28. - 30. Juni:

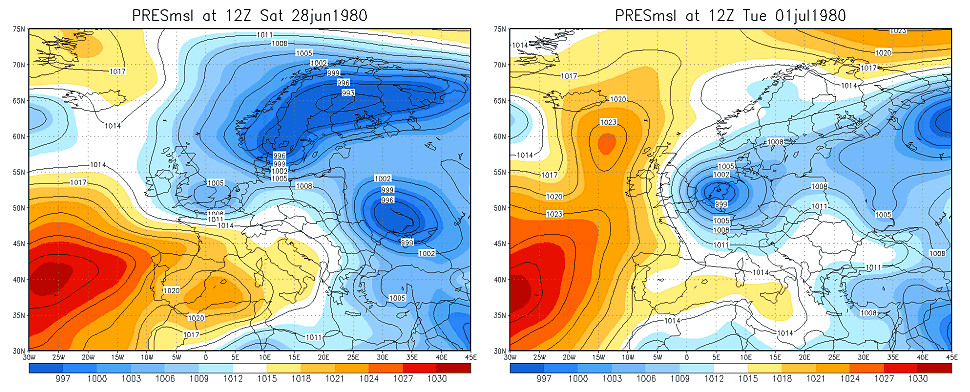

Und schon der 28. bringt einen Wetterwechsel: ganztägig Dauerregen (Summe: 22 mm), das war bis jetzt noch nicht dagewesen. Vor dem Dauerregen war es aber nachts noch kurz aufgeklart, was erfrischende 4° als Morgentemperatur zur Folge hatte. Immerhin werden dann aber doch noch beachtliche 12° als Höchsttemperatur erreicht. Ein Blick auf Bild 2, etwas weiter unten (linkes Diagramm) zeigt einen riesigen Tiefdruckkomplex über Skandinavien, an dessen westlichen Rand sich ein Teiltief gebildet hat, das von England kommend nach Deutschland hineinzieht und hier den Dauerregen verursacht. Schon 12 Stunden später verschmilzt es wieder mit dem Zentraltief. Apropos Erdbeerernte: mußte dafür Stiefel anziehen, wegen dem gräulichen Matsch im Garten. Hätte es aber auch sein lassen können: die eine Hälfte verfault, die andere schmeckte, nun ja, wässrig ...

1. - 6. Juli:

Der Juli zeigt gleich am ersten Tag, was er von schönem Sommerwetter hält: gar nichts. Am Vormittag stundenlanger starker Dauerregen, gefolgt am Nachmittag von kräftigen Schauern. Abgerundet wird das Ganze dann durch neuerlichen mehrstündigen Regen am Abend und in der Nacht - Tagesbilanz: 20 mm. Sonne: unsichtbar. Ein Blick auf die Bodendruckkarte (Bild 2, rechtes Diagramm) zeigt ähnlich wie am 28. 6. ein von England über Benelux nach Deutschland hineinziehendes Tief. Über dem Atlantik bis in den grönländischen Raum herrscht hoher Luftdruck, über ganz Mittel-, Nord- und Osteuropa tiefer - schöne Wetterlage im Winter, aber für Liebhaber warmer trockener Sommer eine schlimme Lage.

7. - 9. Juli:

Und es kommt auch prompt normales Sommerwetter - normal für den Sommer 1980! Zwei Tage mit zahlreichen und heftigen Schauern, dabei sehr windig und das Thermometer bleibt bei 16° hängen ... Weitere 16 mm an Regen kommen hinzu. Am 9. eine Atempause: nur kurze Schauer, stark bewölkt den ganzen Tag über, kein Wind mehr, 18°. Die Ruhe vor dem Sturm, denn wer glaubte, schlimmer geht nimmer, den sollten die nächsten 6 Tage eines besseren belehren!

10. - 16. Juli:

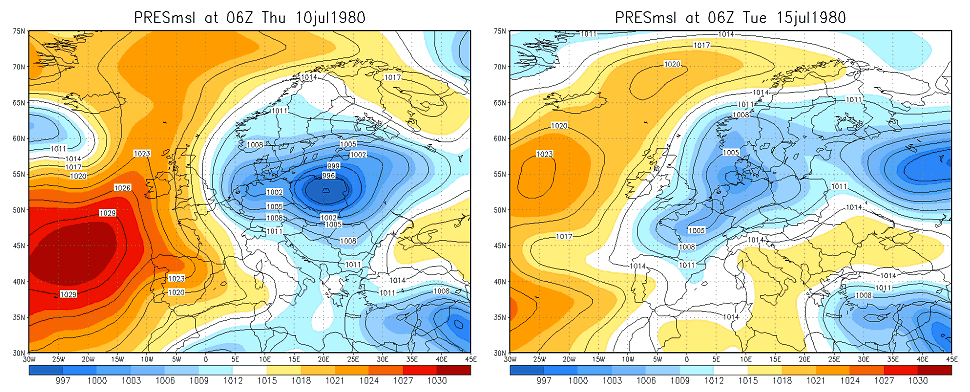

Mitte Juli, Mitte des Sommers, Hochsommer! Aber was für ein Kontrastprogramm beim Wetter. Als ob all die Wochen vorher nur zum Training gedient hätten, zeigt der Sommer nun den armen Mitteleuropäern, wie wirklich schlechtes Sommerwetter aussieht: in praktisch ununterbrochener Folge ziehen Tiefdruckgebiete bzw. Tiefausläufer über Mitteleuropa hinweg, wobei sich die Wetterlage von "Tief östliches Mitteleuropa" zu "Tief westliches Mitteleuropa" hin verändert, mit unverändertem Blockadehoch über dem Atlantik (siehe Bild 3). Kein einziger Sonnenstrahl läßt sich dieser Tage über sehen, am 10. und 11. liegen die Höchsttemperaturen nur bei 12°, ansonsten zwischen 14 und 16°. Und in der Nacht zum 17. klart es kurzzeitig auf, was einen Tiefstwert von 1° zur Folge hat - Mitte Juli!! Tiefpunkt dieser Woche ist der 15. Juli: ganztägig kräftiger Regen, Tagesbilanz: 20 mm.

Franken - Sturm verwüstete Dorf

Auf über eine Million DM wird der Schaden geschätzt, den eine Windhose

in der unterfränkischen Gemeinde Grettstadt im Landkreis Schweinfurt

anrichtete. Der Sturm von höchstens drei Minuten Dauer hatte gegen

19.20 Uhr eine schmale Schneise durch den Ort und in den Gemeindewald

geschlagen. Bis Anlieger erschreckt auf die Straße laufen konnten, war

bereits alles vorbei. Es herrschte - so ein Betroffener - erst Totenstille,

in die dann ein heftiger Regenguß platzte.

Im Fernsehen und den Zeitungen ist jetzt das Wetter Thema Nr. 1.: "Der große Regen", "An der Regenfront nichts Neues", "Der Juli, der ein November ist". Wer kann, bucht jetzt seinen Urlaub irgendwo im Süden oder besser gleich in der Karibik oder auf den Malediven. Halb Deutschland will nach Australien auswandern. Die Reisebüros machen dementsprechend gute Umsätze, während es für die Landwirte aber schlecht aussieht: die Getreideernte ist in Gefahr, ebenso die Kirschen- und Frühkartoffelernte. Bei mir im Ort konnten die Bauern noch nicht einmal die erste Heuernte einbringen! Auf der Zugspitze liegen rund 4 m (ja, Meter) Schnee. Ganz Deutschland ist depressiv, ich auch - sind ein paar Tage warmes, sonniges Wetter im Sommer denn zuviel verlangt? Morgens beim Aufstehen Regen, beim Mittagessen Regen, beim Zubettgehen Regen, Regen, Regen - ich kann kein Wasser mehr sehen ...

17. - 21. Juli:

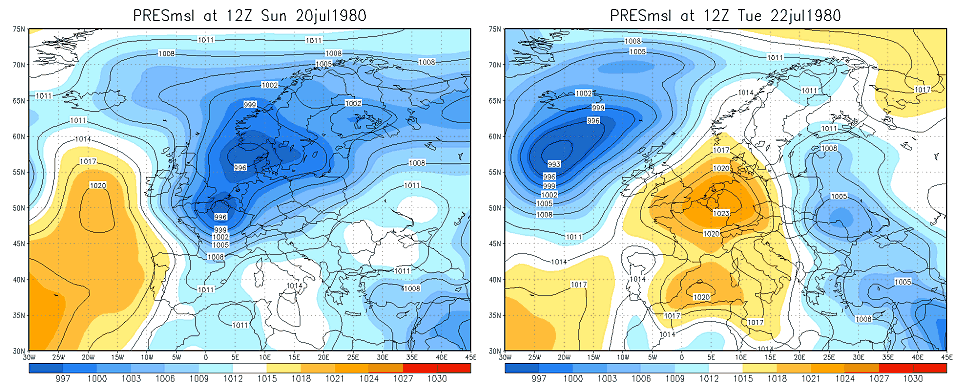

Alles Jammern hilft nichts, Petrus bleibt unerbittlich und schiebt eine weitere Woche mieses Sommerwetter nach, die Tmax-Werte sinken von knappen 20° wieder auf 13°, und in der Nacht zum 22. sinkt das Thermometer auf 2°. Täglich stundenlanger Regen, kein Wunder bei der Wetterlage (siehe Bild 4, linkes Diagramm). Aber manchmal gehen auch drastische Wetteränderungen sehr schnell vonstatten! Ach ja, die Kirschenernte: Hatte extra noch ein paar Tage gewartet (auf besseres Wetter), mußte die wenigen, die nicht aufgeplatzt und angefault waren dann aber doch in strömendem Regen pflücken. Der Geschmack? Wässrig!

22. - 26. Juli:

Kaum zu glauben - am 21. noch kaltes Wetter mit Regenschauern ohne einen einzigen Sonnenstrahl, und schon am nächsten Tag strahlender Sonnenschein, und zwar durchgehend! Ein Hoch über Mitteleuropa (siehe Bild 4, rechtes Diagramm), niemand hatte mehr daran geglaubt, so etwas diesen Sommer noch zu erleben. Am 22. noch kühle 17° als Höchsttemperatur, steigern sich die Tmax-Werte in den Folgetagen bis auf 31° am 26. Dies sollte dann auch der heisseste Tag dieses Sommers bleiben. Denn schon am 27. war es mit dem schönen Hochdruckwetter wieder vorbei.

Den Rest des Sommers kann man als wechselhaft beschreiben: bis Mitte August recht freundlich, mehr Sonne als Wolken, gelegentlich etwas Regen, mäßig warm. Die zweite Augusthälfte aber eher unfreundlich, vor allem sehr kühl vom 22. - 25. und am 31., und am 16. August hat dieser Sommer hier noch ein Extra-Bonbon bereit: stundenlanger extremer Regen in der Nacht und am frühen Morgen bringen 73 mm Niederschlag, in der näheren Umgebung teilweise sogar 100 mm. Kleine Rinnsale hier werden zu reißenden Wildbächen, der hiesige Sportplatz (direkt vor meiner Haustüre) wird von solch einem "aktivierten" Bach, der sein Abflußrohr verlassen hat, erst unter Wasser gesetzt und dann mit einer dicken Schlammschicht überzogen. Der letzte Tag des meteorologischen Sommers, 31. August, dann ganz typisch: bei maximal 16° immer wieder kräftige Regenschauer bei durchgehend starker Bewölkung. BRAVO, Sommer 1980, dich vergißt man nicht so schnell!

3. Der Sommer 1980 im Vergleich

Das ganze zweite Kapitel läßt sich im Prinzip auch in einer Graphik darstellen. Nachfolgendes Diagramm (Bild 5) zeigt den Sommerverlauf 1980 für die DWD-Station Saarbrücken-Ensheim. Zur Erläuterung: die dicken roten und blauen Linien markieren die täglichen Maximal- bzw. Minimum - Temperaturen, die entsprechend farbigen dünnen Linien das langjährige (hier 1951 - 2002) Tmax- bzw. Tmin-Mittel, so daß man sofort sehen kann, wie sehr sich für jeden Tag die aktuellen Temperaturen von den "Normal"-Temperatur dieses Tages unterscheiden. Die roten Zahlen direkt unter den Temperaturlinien stellen die Abweichungen von den mittleren Tmax-Werten für Juni (links), Juli (Mitte) und August (rechts) dar, die blauen Zahlen entsprechend die Abweichungen von den Tmin-Werten. Die grünen Balken unten stellen die täglichen Regenmengen dar (rechte Skala) und der horizontale Balken direkt unter dem oberen Bildrand die tägliche relative Sonnenscheindauer: leuchtendgelb = ganztägig ungetrübter Sonnenschein, schwarz = null Sonnenschein (zugehörige Farbskala siehe unterhalb des Diagramms).

Wie sieht dieser Sommer nun aber im Vergleich zu anderen schlechten Sommern aus. Mißt man "schlecht" mit der Summe der Temperaturabweichungen der einzelnen Monate, so ist der schlechteste Sommer der letzten 50 Jahre in Saarbrücken-Ensheim der von 1956, mit einer Abweichung des Gesamtsommers von -2,10 °C vom Normalwert, gefolgt vom Sommer 1978 mit einer Abweichung von -1,84 °C. Der 1980er Sommer mit seiner -1,49 °C-Abweichung sieht da noch verhältnismäßig "mild" aus, aber dieser Schein trügt, wie wir gesehen haben. Denn auch die temperaturmäßig insgesamt schlechteren Sommer haben ein insgesamt freundlicheres Gesicht als der 80er, wie nachfolgendes Diagramm (Bild 6) für den 1956er - Sommer zeigt:

Reizvoll, wenn auch nicht unbedingt zum Thema "Schlechte Sommer" gehörend, ist natürlich ein Vergleich mit den Supersommern 1976 und 2003. Um Ladezeit zu sparen, hier nur die Links zu den entsprechenden Diagrammen:

Diagramm Sommer 1976 für Saarbrücken

Diagramm Sommer 2003 für Saarbrücken

Es ist schon faszinierend zu sehen, wie an etwa 80 der 92 Tage des Sommers 2003 die Tagesmaxima höher als im langjährigen Durchschnitt liegen, und das meist beträchtlich! Das Bemerkenswerteste am Sommer 1976 ist die extreme Trockenheit und die Hitzewelle in der ersten Hälfte, wobei diese Hitzewelle zeitlich in etwa übereinstimmt mit der extrem schlechten Periode des 80er Sommers. (So streiten sich der August 2003 und die 30 Tage vom 21. 6 - 20. 7. 1976 um die Position 1 der heißesten jemals in einem Sommer aufgetretenen 30-Tage-Periode. Näheres zum Sommer 1976 kann man in meinem gleichnamigen Forums-Beitrag finden, den ich zur letzten Fußball-Europameisterschaft, 2000, hier vorgestellt hatte.)

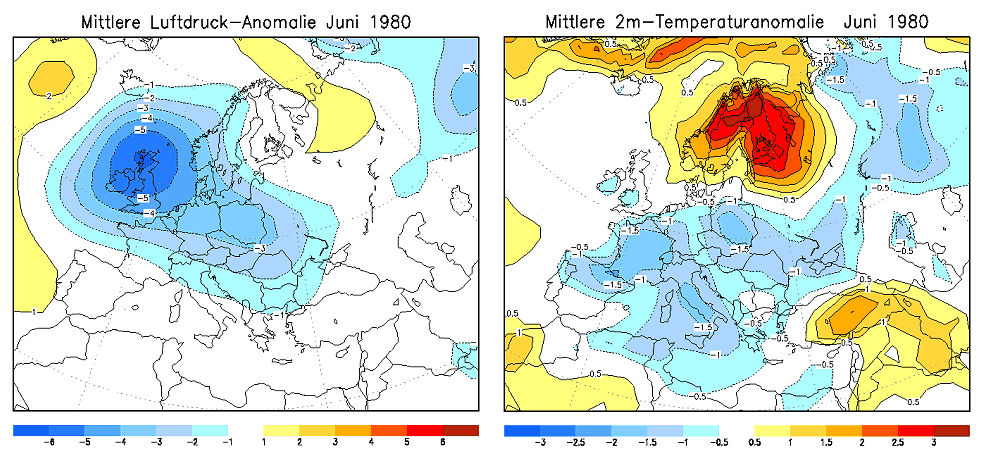

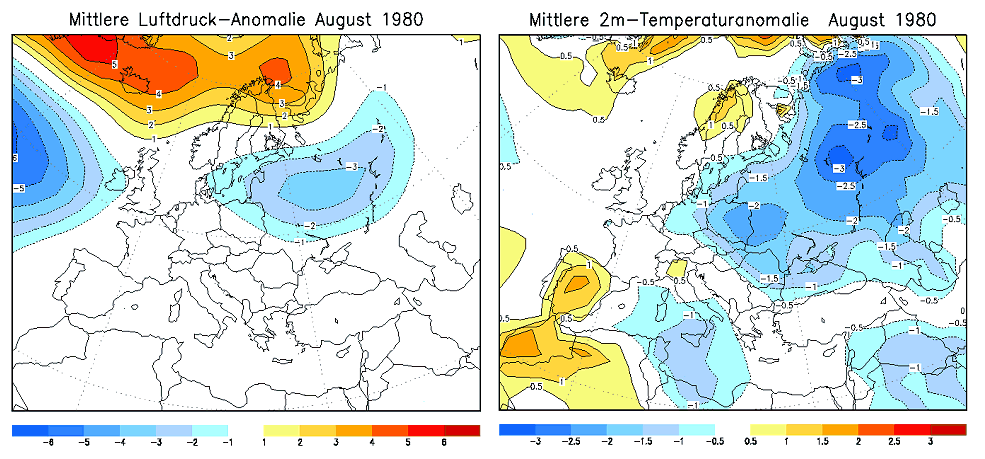

Bevor ich im nächsten Kapitel die erstaunlichen historischen Perspektiven der 80er Kälteperiode vorstelle, soll hier noch ein europaweiter Überblick über den Sommer 1980 gegeben werden. Nachfolgendes Bild 7 zeigt die europaweiten Luftdruck- und Temperaturanomalien für den Juni 1980:

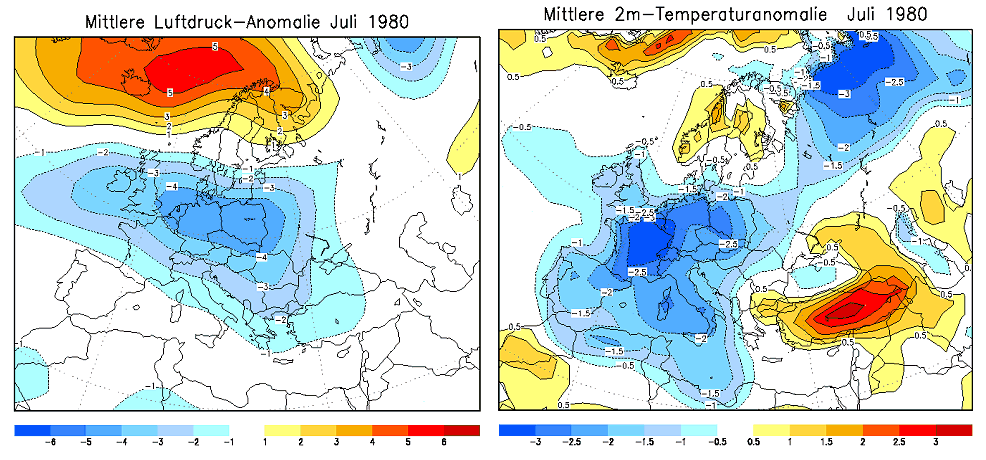

Im Juli verschärft sich europaweit die Situation deutlich (Bild 8):

Im August hat sich dann in West- und Mitteleuropa die Situation weitgehend normalisiert, wenn auch speziell Deutschland noch leicht zu tiefe Temperaturen aufweist. Dafür aber ist nun Osteuropa und der Balkan großflächig von Wärmemangel heimgesucht (Bild 9):

In 15 der 49 Woiwodschaften Polens herrschte am Wochenende der Notstand,

nachdem anhaltend schwere Regenfälle im Norden und Westen des Landes die

Flüsse über die Ufer treten ließen. Die Niederschläge, die seit Tagen anhielten,

waren am Freitag und Samstag besonders heftig. Tausende Hektar Ackerland stehen

unter Wasser. Bei der Evakuierung von Bauern aus den betroffenen Gebieten waren

außer der Feuerwehr auch Einheiten der polnischen Armee eingesetzt. (...)

In Breslau sicherten Armeeeinheiten zwei Brücken, die durch das Hochwasser der

Oder gefährdet sind. Bei Konin an der Warthe stehen ebenfalls weite Gebiete

unter Wasser.

Es fällt auf, dass solcherart Wetterkatastrophen in Deutschland in jenem Sommer weitgehend ausblieben, was vielleicht auch erklärt, warum der Sommer 1980 nicht so berüchtigt wurde, wie er es eigentlich verdient hätte. Trotzdem geriet gegen Ende Juli hin auch die Hochwasserlage an etlichen deutschen Flüssen in den kritischen Bereich, wie folgende dpa-Meldung vom 21. 7. belegt:

Wegen der starken Regenfälle der letzten Tage droht in Teilen der

Bundesrepublik Hochwassergefahr. Die bayrische Landespolizei rief (..)

alle Camper und Bootsbesitzer am Main auf, ihre Wagen, Zelte und Boote

vor drohendem Hochwasser in Sicherheit zu bringen. Der Pegel des Mains

und seiner Nebenflüsse, aber auch mancher Flüsse in Südbayern steigen

ständig an. Im Hochwasser der Ostrach bei Sonthofen im Allgäu haben ein

29jähriger Mann und sein neunjähriger Sohn den Tod gefunden.

Eine in diesem Jahrhundert für die Sommerzeit noch nicht erreichte Hoch-

wassermarke ist am Kölner Rheinpegel registriert worden. Am Morgen wurde

ein Wasserstand von 6,20 Metern gemessen und damit die Hochwassermarke 2

erreicht. Bis zum Mittag stieg das Wasser auf 6,67 Meter und wird am

Donnerstag die Sieben-Meter-Marke erreichen.

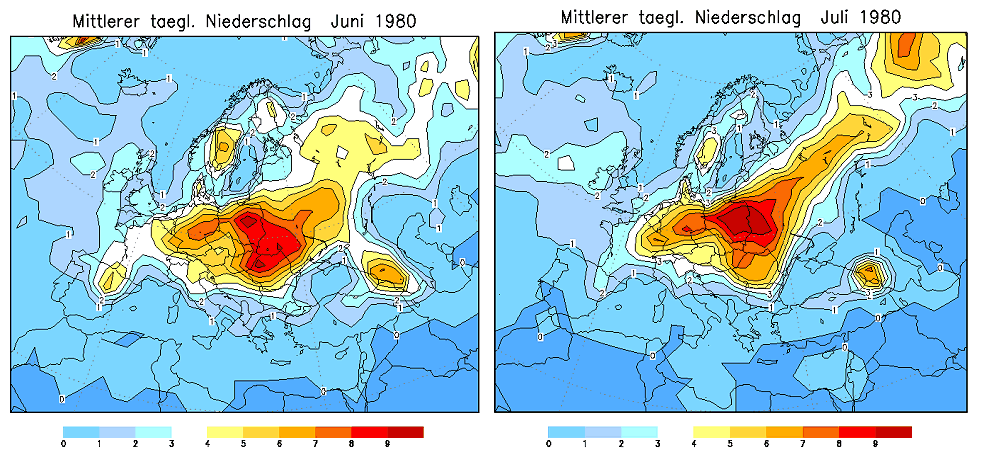

Um diese Meldung durch konkrete Zahlen zu untermauern: die größten Regenmengen im Juni und Juli fielen im Westen und Norden Deutschlands. So meldete Hamburg 184 und 169 mm für Juni und Juli und Saarbrücken 144 und 197 mm. Werte über 100 mm jeweils für Juni und Juli waren dabei in Deutschland der Normalfall, Werte unter 100 kamen nur vereinzelt vor (in Stuttgart z.B.).

4. Die Kälteperiode vom Juni/Juli im historischen Vergleich

Dass das Wetter im Juni/Juli 1980 sehr schlecht war, ist in den vorangehenden Kapiteln ja zur Genüge gezeigt worden. Es stellt sich nun aber die Frage, wie schlecht diese Periode im historischen Vergleich abschneidet. Dazu muß man sich aber erst über das Ausmaß der Abweichung vom Normalen im Klaren werden. Das Betrachten der Temperaturanomalien von Juni und Juli allein genügt nicht, denn wie schon erwähnt ist der Zeitraum des schlechtesten Wetters, also 15. Juni bis 22. Juli, umgeben von deutlich wärmeren Tagen Anfang Juni und Ende Juli, die den jeweiligen Monatsschnitt wieder nach oben ziehen. Für einen aussagekräftigen Vergleich mit den üblichen Monatsmitteln muß man deshalb eine 30-Tage-Periode auswählen und für diese über alle verfügbaren Jahre hinweg zuerst eine Mitteltemperatur und dann davon ausgehend Jahr für Jahr die entsprechenden Anomalien berechnen. Für diesen Vergleich ausgewählt habe ich nun den 30-Tageszeitraum 21. Juni - 20. Juli, also die ersten 30 Tage des kalendarischen Sommers (im folgenden der Einfachheit halber als ESM - Erster SommerMonat - abgekürzt). Die ersten fünf Tage sowie der letzte Tag der Schlecht-Wetter-Periode bleibt also außen vor. Für eine ganze Reihe von deutschen Städten sowie einige weitere aus den Nachbarländern habe ich diesen Zeitraum entsprechend untersucht.Die verfügbaren Tagesreihen der einzelnen Stationen sind von unterschiedlicher Länge; um aber einen vernünftigen Vergleich der Anomalien zu gewährleisten sollte der für die Berechnung der Normalwerte benutzte Zeitraum a) hinlänglich lang und b) überall möglichst dieselben Jahre umfassen. Für "hinlänglich lang" kann man 90 - 100 Jahre betrachten, aber nicht jede Station kann mit so langen (Tages)Reihen dienen. Tabelle 1 zeigt die benutzten Zeiträume:

Station | Messzeit | Normierungszeit ---------------|--------------|----------------- Rostock | 1947 - 2003 | 1947 - 2003 Hamburg | 1891 - 2001 | 1900 - 1999 Hannover | 1936 - 2003 | 1936 - 2003 Berlin | 1876 - 2001 | 1900 - 1999 Münster | 1891 - 1991 | 1891 - 1991 Dresden | 1917 - 1999 | 1917 - 1999 Halle | 1900 - 1990 | 1900 - 1990 Aachen | 1891 - 2003 | 1900 - 1999 Frankfurt | 1870 - 1999 | 1900 - 1999 Trier | 1907 - 1998 | 1907 - 1998 Saarbrücken | 1951 - 2002 | 1951 - 2002 Kaiserslautern | 1901 - 1993 | 1901 - 1993 Karlsruhe | 1876 - 2001 | 1900 - 1999 Stuttgart | 1900 - 1999 | 1900 - 1999 Bamberg | 1879 - 2001 | 1900 - 1999 München | 1879 - 1998 | 1900 - 1999 Uccle | 1795 - 1998 | 1900 - 1999 Paris | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 Luxemburg | 1947 - 1999 | 1947 - 1999 Prag | 1775 - 2001 | 1900 - 1999 Basel | 1901 - 1999 | 1901 - 1999 Zürich | 1901 - 1999 | 1901 - 1999 Erläuterung der einzelnen Spalten: Messzeit: die Gesamtlänge der zur Verfügung stehenden Reihe Normierungszeit: die für die Berechnung der Normalwerte benutzten JahreNachfolgende Tabelle 2 zeigt die sich aus diesen Reihen ergebenden Temperaturanomalien für den ESM 1980:

Station | TA-Tmax | TA-Tmin | TA-Tmean | RA-Juni | RA-Juli | R-Tage | Tmax | Tmin | TA-Juli ---------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|-------- Rostock | -2,34 K | -1,74 K | -2,04 K | 156 % | 127 % | 23 | 17,9 | 11,6 | -1,05 Hamburg | -3,89 K | -1,89 K | -2,89 K | 271 % | 206 % | 29 | 17,4 | 10,4 | -1,53 Hannover | -4,07 K | -0,99 K | -2,53 K | 166 % | 170 % | 29 | 18,0 | 10,9 | -1,39 Berlin | -4,20 K | -2,12 K | -3,16 K | 180 % | 129 % | 26 | 18,9 | 10,8 | -1,97 Münster | -4,59 K | -0,89 K | -2,74 K | 97 % | 160 % | 27 | 17,4 | 11,2 | -1,12 Dresden | -4,37 K | -1,74 K | -3,05 K | 134 % | 194 % | 24 | 18,2 | 11,3 | -2,22 Halle | -5,76 K | -2,20 K | -3,98 K | 109 % | 146 % | 24 | 17,5 | 11,7 | -2,86 Aachen | -5,36 K | -2,12 K | -3,74 K | 111 % | 229 % | 27 | 16,4 | 10,6 | -2,16 Frankfurt | -6,15 K | -2,39 K | -4,27 K | 109 % | 148 % | 27 | 17,2 | 11,9 | -3,00 Trier | -6,71 K | -1,45 K | -4,08 K | 157 % | 198 % | 28 | 16,8 | 10,9 | -2,63 Saarbrücken | -6,04 K | -2,69 K | -4,36 K | 189 % | 264 % | 27 | 16,0 | 9,6 | -2,81 Kaiserslautern | -6,12 K | -1,14 K | -3,63 K | 172 % | 179 % | 28 | 17,0 | 10,9 | -2,25 Karlsruhe | -6,08 K | -2,24 K | -4,16 K | 139 % | 204 % | 26 | 18,3 | 11,9 | -2,55 Stuttgart | -5,23 K | -2,06 K | -3,65 K | 77 % | 95 % | 23 | 17,3 | 10,2 | -2,49 Bamberg | -6,10 K | -1,39 K | -3,75 K | 118 % | 147 % | 25 | 17,2 | 10,5 | -2,59 München | -5,36 K | -2,05 K | -3,71 K | 125 % | 128 % | 24 | 17,0 | 9,9 | -2,56 ---------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|-------- Uccle | -5,21 K | -1,21 K | -3,21 K | | | | 16,4 | 11,1 | -1,26 Luxemburg | -6,55 K | -2,91 K | -4,73 K | 163 % | 169 % | 26 | 15,0 | 8,9 | -3,07 Paris | -5,61 K | -1,57 K | -3,59 K | 162 % | 185 % | 24 | 18,2 | 12,4 | -2,17 Prag | -4,39 K | -2,23 K | -3,31 K | 88 % | 165 % | 23 | 19,6 | 12,4 | -2,45 Basel | -6,49 K | -2,07 K | -4,28 K | 104 % | 104 % | 21 | 17,8 | 10,9 | -2,85 Zürich | -7,20 K | -2,35 K | -4,78 K | 124 % | 102 % | 24 | 16,6 | 10,3 | -3,22 Erläuterung der einzelnen Spalten: TA-Tmax: Temperaturanomalie der mittleren Höchstwerte TA-Tmin: Temperaturanomalie der mittleren Tiefstwerte TA-Tmean: Temperaturanomalie der mittleren Mittelwerte RA-Juni: Regenanomalie Juni, ausgedrückt in % des Normalwertes, Juli analog R-Tage: Anzahl der Tage mit meßbarem Niederschlag innerhalb des ESM von 1980 Tmax: mittlerer Höchstwert des ESM von 1980 Tmin: mittlerer Tiefstwert des ESM von 1980 TA-Juli: Juli-Temperaturanomalie der mittleren MittelwerteDie Temperaturanomalien weisen ein deutliches Nordost - Südwestgefälle auf; vor allem die Höchstwerte zeigen ein beachtliches Wärmedefizit, dass im Südwesten Deutschlands, in Luxemburg und der Schweiz mit Werten von 6 - 7 K wahrhaft riesige Werte erreicht (Zürich als Spitzenreiter mit -7,2 K sogar noch etwas darüber). Die negativen Abweichungen der Tiefsttemperaturen vom Normalwert sind deutlich geringer, was aber - wie weiter oben schon erwähnt - normal ist für den Sommer. In der letzten Spalte findet man zu Vergleichszwecken die "üblichen" Temperaturanomalien der Mitteltemperatur für Juli. Diese sind vielfach deutlich höher als die entsprechenden TA-Tmean-Werte (Spalte 4) der Kälteperiode. Bei den Regenmengen fällt Stuttgart sehr aus dem Rahmen: die einzige der hier betrachteten Stationen, wo sowohl der Juni als auch der Juli etwas zu trocken ausfällt! (Was nur wieder zeigt, wie vorsichtig man mit Niederschlagsmengen umgehen muß: ein Stuttgarter Wetter-Beobachter ohne Kenntnis der Meßwerte anderer Orte würde den Sommer 1980 doch glatt als "zu trocken" klassifizieren ...) Man beachte auch die durchweg sehr hohe Zahl der Regentage innerhalb dieser 30 Tage. Trockenen Fusses (oder Hauptes) ist da wohl niemand in Deutschland durch diesen Juni und Juli gekommen.

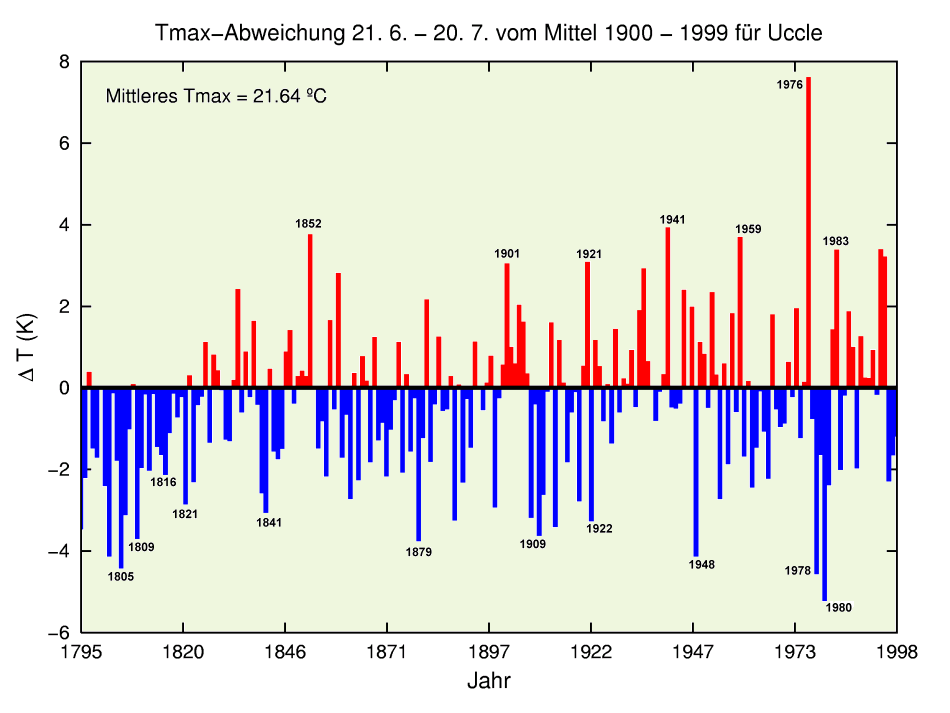

Nun kann endlich die Eingangsfrage beantwortet werden, wie diese 1980er-Kälteperiode im historischen Vergleich dasteht. Man muß jetzt nur die Temperaturanomalien dieses Zeitraums für jedes Jahr der Zeitreihe einer Station in ein Diagramm eintragen, und auf einen Blick sieht man dann, wie 1980 sich schlägt. Es wäre jetzt etwas übertrieben, hier solche Diagramme für jede der 22 Stationen der Tabelle 1 zu zeigen. Ich beschränke mich deshalb hier auf zwei Stationen: zum einen auf Uccle/Zentralbelgien und zum andern auf Frankfurt.

Die Zentralbelgienreihe setzt sich in Wirklichkeit aus mehreren in Belgien und Holland gelegenen Stationen zusammen (siehe Anmerkung 7 in meinem Beitrag "Klima und Vulkanismus"), ist aber entsprechend homogenisiert. Die Tmax-Anomalie beträgt in Uccle (nahe Brüssel) -5,21 K, was Mittelfeld ist. Das Interessante an Uccle ist nun aber die verfügbare Länge der Zeitreihe: nämlich herab bis 1795! Damit erhält man einen sehr langen Vergleichszeitraum, der vor allem das für seinen schlechten Sommer berüchtigte Jahr 1816 enthält (das aber in Uccle keineswegs den schlechtesten Sommer stellt, siehe entsprechende Diagramme in "Klima und Vulkanismus"). Nachfolgendes Bild 11 zeigt nun das Tmax-Anomalie-Diagramm für Uccle:

Mit diesem Diagramm hat man aber vorerst nur nachgewiesen, daß der Zeitabschnitt 21. 6. - 20. 7. nie kälter war als im Sommer 1980. Es wäre aber noch möglich, dass es andere 30-Tages-Abschnitte innerhalb eines Sommers gab, die kälter waren oder genauer gesagt größere negative Anomalien aufweisen. Zumindest für die Monate Juni, Juli, August trifft das in der Uccle-Reihe nirgendwo zu: die Tmax-Anomalien dieser Monate sind in allen Jahren spürbar kleiner als die des ESM. Etwas anders sieht es aus, wenn man anstatt der Tmax-Anomalien die Tmean-Anomalien betrachtet: dann sind der Juli 1802 (-3,4 K) und der Juni 1923 (-3,3 K) etwas kälter als die -3,2 K des 1980er ESM

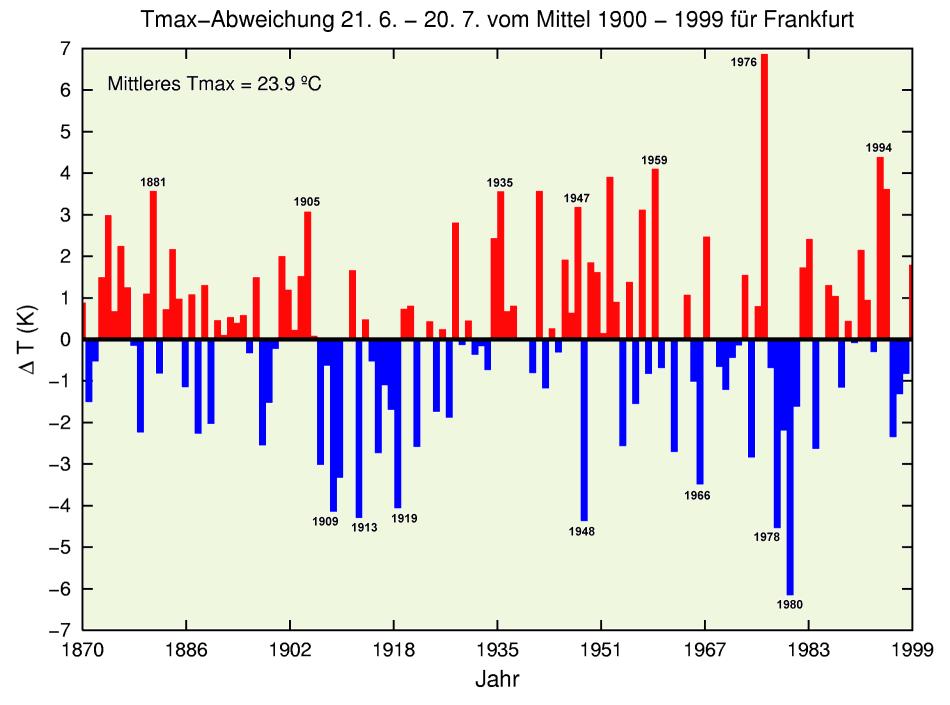

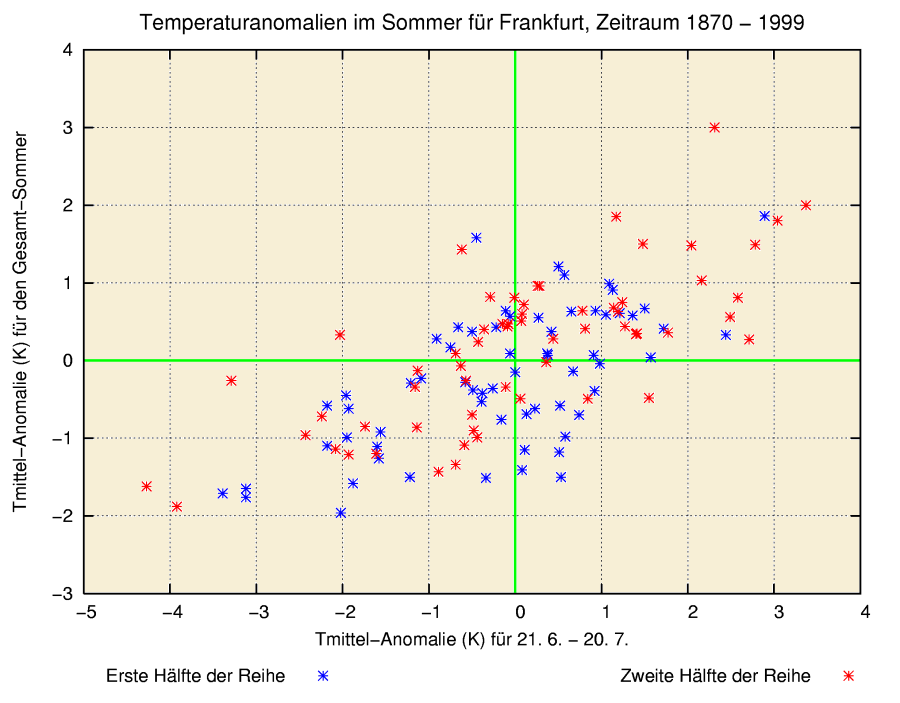

Das zweite Beispiel stellt Frankfurt/Main. Frankfurt deswegen, weil zum einen die Reihe noch ziemlich lang ist, zum andern aber, weil mit -6,15 K Tmax-Abweichung und -4,27 K Tmean-Abweichung Frankfurt zum Kernbereich der Schlechtwetterzone zählt. Außerdem ist Frankfurt natürlich auch durch seine Lage etwa in der Mitte Deutschlands prädestiniert als Beispiel-Station. Bild 12 zeigt die Tmax-Anomalien:

Ähnlich wie im Beispiel Uccle wird auch in Frankfurt der ESM mit seinem Tmax-Defizit von 6,15 K von keinem der einzelnen Sommermonate Juni, Juli, August der gesamten Reihe unterboten. Am nächsten kommt ihm der Juni 1923 mit einem Tmax-Defizit von immerhin -6,14 K; der Juni 1923 ist aber, wie in Uccle, Gesamtsieger, wenn man die Tmittel-Defizite betrachtet, mit -4,72 K, auf dem zweiten Platz dann aber schon der 1980er ESM mit -4,27 K.

In diesem Kapitel wurde stillschweigend angenommen, dass schlechtes Wetter im Zeitraum 21. 6. - 20. 7. auch automatisch bedeutet, dass der gesamte Sommer schlecht war. Stimmt das aber? Am Beispiel der Frankfurter Reihe kann man das überprüfen, wenn man in ein Diagramm die Temperaturanomalien dieses Zeitraums aufträgt gegen die Temperaturanomalien des Gesamtsommers (Bild 13):

Zeit für ein Schlußwort: Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beitrag den Sommer 1980 wieder rehabilitieren und die ihm gebührende Würdigung zukommen lassen, nämlich die scheußlichsten fünf Sommerwochen in Mitteleuropa seit mindestens 200 Jahren präsentiert zu haben! Sicher, andere Sommer waren insgesamt kälter oder haben größere Gewitterunwetter und mehr Tornados hervorgebracht, aber kein anderer war so erfolgreich damit, die eigentlich schönsten Wochen von Juni und Juli in durchgehend tristes Novemberwetter zu verwandeln ... Ehre, wem Ehre gebührt! Aber jetzt mal ganz ohne Ironie: die letzten zwei, drei Julitage haben sich hier im Saarland um nichts von denen des Juli 1980 unterschieden. Und wir sind wieder in einem Jahr direkt nach einem, nein, nach dem Supersommer aller Zeiten! Sollten jetzt tatsächlich wieder ein oder, wie nach 1976, gleich mehrere schlechte bzw. sogar miserable Sommer folgen, spräche dies wirklich für die These, dass extrem guten Sommern umgehend entsprechend schlechte folgen.

Heute (9. 7.) betrug hier die Höchsttemperatur gerade mal 13 °C - wir haben aber Hochsommer, es kann eigentlich in den nächsten Tagen nur besser werden. Aber das dachte ich 1980 auch, wochenlang ...

5. Quellen und Bildnachweise

Datenquellen:Die benutzten Zeitreihen entstammen folgenden Quellen:

1) DWD - auf ihren Webseiten kann man sich für 44 deutsche Städte mehr oder

weniger lange Zeitreihen herunterladen, unter folgendem Link:

http://www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/daten/online/nat/index_standardformat.htm

2) ECA - "European Climate Assessment", eine Kooperation mehrerer Dutzend Wetterdienste

Europas, darunter auch der DWD. Für zahlreiche europäische Städte findet man

frei benutzbare Tagesreihen, sofern man die Quelle wie folgt angibt:

Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface

air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment.

Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453.

Data and metadata available at http://www.knmi.nl/samenw/eca

3) Für die Zentralbelgienreihe (Uccle) wurde benutzt:

D. Camuffo, P. Jones (Hrsgb.): Improved Understanding of Past Climatic

Variability from Early Daily European Instrumental Sources,

Kluwer Academic Publishers, 2002

4) Für die Werte aus Baltersweiler/Nordsaarland (300 m NN) habe ich natürlich

meine eigenen Wetteraufzeichnungen benutzt

Herkunft der Bilder:

Bilder 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10: NOAA - Reanalysis, zugehörige URL: http://wesley.wwb.noaa.gov/reanalysis.html

Bilder 5, 6, 11, 12, 13: eigene Produktion, ebenso die nur verlinkten Bilder für die Sommer 1976 und 2003

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Dr. Wolfgang Rammacher, Amselweg 20, 66640 Namborn, Deutschland

Kontakt: E-Mail: wrammacher@gmx.de

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Dr. Wolfgang Rammacher